私たちの周りで起こるトラブル・事故の原因は、人のミス(ヒューマンエラー)であることは、専門家のなかでも定説になっています。ミスとは何かを考える前に、私たちの身近で経験するミスを見てみましょう。

(1) よくあるミス(ヒューマンエラー)の実例

私たちの日常生活と業務上で起こるよくあるミスの実例を紹介します。

≪日常生活で起こるミス≫

| ミスの実例 | 簡易的な対策 |

| ① 出勤時、駅に到着して、定期券を忘れたことに気付いた。 | 自宅を出る前に、所持品を確認する。 |

| ② スマートフォンをカフェに置き忘れた。 | 席を立つ前に、所持品を確認する。 |

| ③ 玄関の鍵が見つからず、家中を探し回った。 | 鍵の置き場所を固定する。 |

≪業務上で起こるミス≫

| ミスの実例 | 簡易的な対策 |

| ① メールで、相手の名前を間違えた。 |

送信前に確認する。 |

| ② 重要顧客との会議を失念した。 | 会議日時をチームで確認する。 |

| ③ 部品の組み立て工程で、間違った部品を組み付けてしまった。 | 組付ける前に、部品を確認する。 |

いかがでしょうか。みなさんは、一度や二度、上記のようなミスを経験されたのではないでしょうか。

では、ミス(ヒューマンエラー)とは何かについて、掘り下げます。

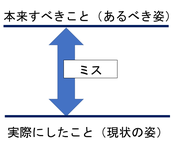

(2) ミスとは「本来すべきこと」と「実際にしたこと」のギャップ

ここでは、ミス(ヒューマンエラー)とは、

「本来すべきこと=あるべき姿」と「実際にしたこと=現状の姿」の差(ギャップ)であると定義します。

- 「本来すべきこと」= 私たちが定めたルール・規則等の約束事

- 「実際にしたこと」= 私たちの実際の行動の結果

ミスをしないためには、実際にしたこと(現状の姿)が、本来すべきこと(あるべき姿)とイコールであることが求められます。

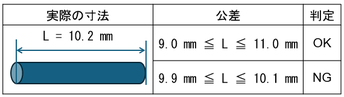

たとえば、製造現場で検査担当者が、基準値10mmの金属棒を 「10.2mm」と測定したとします。これが許容範囲(公差)±1.0mmなら、OKで問題ありません。しかし、公差が±0.1mmだった場合は明らかにルール外であり、NG(ミス)と判定されます。このように、結果は同じでも、公差(ルール)によって結果の評価が変わるのです。

この事例から分かるように、ミスとは「絶対的なもの」ではなく、ルールという「あるべき姿」に依存する「相対的なもの」なのです。

では、どんなミスがあるのでしょうか。

(3) ミスの4つのパターン

ここでは、ミスを4つのパターンに分けて、解説します。

① ルールを知らなかった、知っていたができなかった、納得していない

これは、ルールに対する知識・スキル・理解が不足してことに起因します。ルールには、社内のものから国や地方自治が取り決めたものがあり、知らなかった・できなかったでは済まされません。

「知らないことはやらない」「自信のないことは必ず確認する」ということの徹底が必要です。「今さら聞けない」「つまらない質問をするんじゃない」という空気がヒューマンエラーを助長します。

それを避けるために、どんな質問でも受け入れるという環境づくりが大切です。

② ルールを知っていたが、わざとやらなかった(違反、大丈夫感覚)

これは、ベテランや自信過剰な人に見受けられます。また、ルールを守らなければならないと知っていても、面倒だと感じると、手順を省きたくなります。しかし、これは明らかな違反ですが、なぜこんなことが起こるのでしょうか。それは、「誰も見ていないし、このくらいなら大丈夫」と違反行動を勝手に正当化するからです。

この「大丈夫感覚」が大事故や不祥事の温床となっています。もし、守りにくいルールがあれば、何か無理があるかもしれません。チームで話し合って、みんなが守りやすいルールになるように改善してください。

③ 失念(必要なことをやり忘れる)

我々は必要なことをやり忘れるという「ボケ」を繰り返して失敗します。歳に関係なく忘れるわけですから、忘れないように努力することよりも、忘れることを前提に対策を講じることが必要です。

たとえば、何かを思いついたときはメモを取るとよいでしょう。また、少しの「間」を持つことで、振り返り確認できます。忘れることを前提とした失念対策を習慣にしてください。

④ 錯覚、勘違い、思い込み(間違ったことをやってしまう)

この3つは表現が異なりますが、同じような現象です。これによって、間違ったことをやってしまうわけで、「ドジ」を踏むとはこのことです。

この現象には、個人差があるので1人で対応せず、チームで様々な視点を持って対策することが必要です。なぜ錯覚、勘違い、思い込みが起こったのか、どういう落とし穴にはまったのか、ぜひ振り返ってください。この振り返りが、将来のトラブルを未然に防ぐ対策となります。

★ では、なぜミスが起こるのでしょうか。

ヒューマンエラーでお困りのこと、ご質問等、どんなことでもお問い合わせください。